撰文 | 姚喆

美国缺席,多边气候谈判依旧能按部就班地运作,但它面临着其他更深层次的挑战。

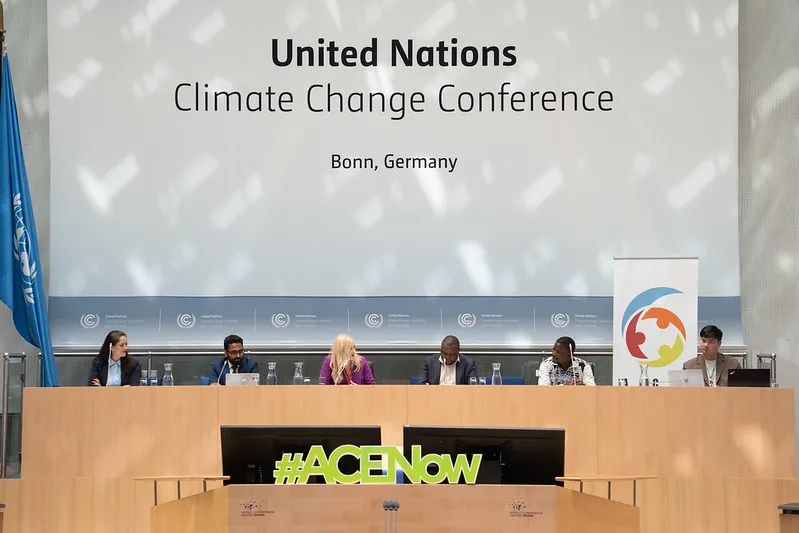

▲波恩气候变化会议现场。图片来源:Lara Murillo / UN Climate Change, CC BY

莱茵河畔的德国城市波恩是前西德的首都,现在是众多联合国机构的所在地,这其中就包括《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)秘书处。每年6月,国际气候谈判都会回到“老家”,召开两周的中期会议。

相比起年末的缔约方大会,波恩中期会议规模小不少,除了谈判本身,只有少量的边会和媒体活动。波恩的谈判也更关注技术细节,不涉及重要的政治决定,主要目标是为年末大会提供案文基础。

今年的波恩会议本只是气候治理进程中按部就班的一环,但在美国二度宣布退出《巴黎协定》后,这是其他所有缔约方的第一次重聚;再加上今年异常炎热的天气——才6月下旬,北纬50度的波恩已经出现了35度高温——这都让会议多了一层象征意义。

美国缺席,谈判继续向前

美国虽然已宣布退出《巴黎协定》,但它仍是《气候变化框架公约》的缔约方。在特朗普的上一个任期,美国代表团在气候谈判中还是有所参与。不过这一次,特朗普政府干脆没有派代表团参会,这是联合国气候治理进程启动30多年来,美国第一次缺席气候谈判。

波恩的中期会议证明,没有了美国,多边气候谈判依旧在按照自己的节奏运作。

整体来看,今年的气候谈判不像过去两年,并没有类似全球资金目标或全球盘点这类能定义大会成功与否的焦点议题,而是呈现出多个议题齐头并进的局面。

在波恩会议开始前,候任主席国巴西给谈判圈了重点,希望让三个在去年陷入僵局的议题在今年取得进展。这三个议题是公正转型、全球盘点的落实和全球适应目标。既然被主席国点名了,它们在波恩及后续进程中获得的关注也更多一些。

▲参会者等待进入公正转型议题的谈判室。 图片来源:姚喆

除了主席国圈的重点,还有两个新话题也颇有热度:一是,今年气候大会来到了亚马逊雨林,关于森林保护的讨论在快速升温,森林保护能否顺势在谈判成果中有一席之地?此外,去年在妥协中达成的气候资金目标,留了一个“从巴库到贝伦路线图”的作业,各国需要在今年进一步讨论增加气候资金支持、实现1.3万亿目标的具体方式。这两个问题的答案最终都会在年底的气候大会上揭晓,而波恩会议需要为谈判的推进打下基础。

如果以上几段内容已经让你觉得复杂难懂,甚至还可能有些无聊,那么你已经感受到了波恩现场的氛围:会场里充斥着晦涩的术语和冗长的发言,取得任何一丝进展都耗时耗力。

躲不开的“议程之争”

当然,美国的“搅局”并非气候多边机制需要应对的唯一问题。国际气候治理摸索着向前走的同时,全球政治经济格局发生了显著的变化,气候变化的负面影响也更加凸显。涉及气候治理的老问题和新问题交织在一起,挑战着现有气候多边机制的效率和应变能力。

在波恩,开幕头两天的“议程之战”,就是这种困境的一个直接体现。在会议开幕前,玻利维亚代表“立场相近发展中国家”集团(Like-Minded Developing Countries,简称LMDC)提交了申请,希望在波恩的谈判中加入两个新议题。“立场相近发展中国家”是气候谈判中的一个重要国家联盟,成员包括中国、印度、沙特阿拉伯、埃及等18个国家。

这两个议题,一个是关于《巴黎协定》9.1条款的落实,另一个是关于“气候相关的单边贸易限制措施”。前者指向发达国家在气候资金上的“欠债”这一老大难问题,这个争议在去年关于全球新气候融资目标的讨论中也反复出现。新融资目标在妥协中达成,但未能对发达国家的出资义务和规模做清晰的规定,很多发展中国家对此耿耿于怀。

第二个议题矛头直指欧盟等政府推出的碳边境调节机制,背后反映的是气候和贸易政策协同这一新问题。在去年的气候大会上,中国就曾代表基础四国提出相似建议。LMDC的这份建议认为,虽然欧盟碳边境调节机制(Carbon Border Adjustment Mechanism,简称CBAM)等“单边措施”将应对气候变化作为目标,但实际上会增加全球气候行动的成本,并且不符合多边主义的精神。

两者都是当前国际气候治理下频繁出现且极具争议的话题,损耗着发展中国家与发达国家之间的信任,也加剧了两大阵营在谈判中的对立。一旦纳入正式议程,就意味着各国将围绕议题开展系统性的讨论,并可能产生有约束力的决定。因而,两个建议一由LMDC提出,就获得了来自发展中国家更广泛的支持,也戳中了欧盟等主要发达国家的敏感神经。

可见,虽然波恩中期会议是技术层面的谈判,但依旧处处是政治。在波恩,各国花了整整两天才就“议程之争”达成解决方案,决定由主席国围绕《巴黎协定》“9.1条款”开展非正式磋商,将关于“单边措施”的讨论置于公正转型的谈判议题之下。

在敲定议程的这两天里,其他的谈判议题都无法启动,因此“议程之争”也激起了不同的意见。有人认为这占用了宝贵的谈判时间,甚至觉得一些国家借此拖延谈判进度。但也有不少人认为,这些问题需要放在台面上被公开地、系统性地讨论,为争取讨论空间,多花一些时间是值得的。

不难预见,这类的“议程之争”还将反复出现。在谈判场上,一个动作和策略的背后总有多重考虑。虽然“议程之战”确实可能成为博弈和影响谈判速度的筹码,但我倾向于认为,它在本质上是对公正、公平的气候行动分工的呼吁,是气候治理必须回应的真问题。只有处理好这些问题,才能维持人们对气候多边机制的信心和认可度,有没有美国参与,谈判都应继续推进。

通向贝伦之路

波恩会议结束后,气候谈判的下一站是11月在巴西贝伦举办的缔约方大会(COP30)。巴西主席国被各方寄予厚望,也颇感压历山大。COP30的主席安德烈·科雷亚·多拉戈(André Corrêa do Lago)、CEO 安娜·托尼(Anna Toni)以及主席国的核心团队,在波恩组织了数目繁多的活动,既借此宣讲他们的办会理念,也倾听各方对主席国的期待。

主席国的一个基础理念是,气候谈判走到今日,已经产生了很多的政治表态和承诺,但目前最重要的任务是落实,因而他们希望推动COP30开启UNFCCC的“后谈判时代”(post-negotiation phase)。这个理念几乎人人都认同,但究竟应该怎么推动落实,主席国在波恩还没有展示出很清晰的方案。

今年气候治理进程中还有一个重要任务,就是各国提交新一轮的国家自主贡献目标(nationally determined contributions ,简称NDC目标)。NDC目标可谓是《巴黎协定》的心脏,它是各缔约方最主要的义务之一。不过,顾名思义,NDC目标是由各国自主决定的,并不是谈判出来的。

UNFCC秘书处将对各国的新NDC目标做整体分析,评估各国承诺与气候目标之间的差距,并在COP30前发布报告。NDC外交是主席国无法回避的一项工作,但也是个棘手的问题:在谈判议程之外,主席国团队如何依靠自身的外交技巧和战略思维,既得当又果断地推动众多国家制定并及时提交有力度的气候行动计划?

巴西主席国已经做了一些努力。比如,4月底,巴西总统卢拉携手联合国秘书长古特雷斯召开了线上的“气候领导人峰会”,借此增强主要国家对NDC目标的重视程度,中国、欧盟等17位政府首脑出席了会议。考虑到目前只有20多个国家提交了新的NDC目标,质量还良莠不齐,不少政府代表和观察员机构期待主席国在NDC外交上投入更多精力和政治资本。

▲绿色和平在波恩会场拉出横幅。图片来源: 图片来源:© Marie Jacquemin / Greenpeace

主席国除了要在推动谈判和气候外交上展现智慧,还必须处理一个重要问题——也是各方在波恩抱怨最多的问题——贝伦的接待能力及住宿价格。主席国特别组织了一次介绍会,表示目前已经协调出了2.9万个房间、5.5万个床位,这其中有近4000个房间位于政府调度来的两艘游轮上。

不过,这些数字目前更像是空中楼阁,实际上很多人都没有订到酒店,或者看着高价望而却步。在一些观察员机构的内部会上,我多次听到有人希望通过巴西的机构向主席国喊话:“请务必让主席团队知道,我们真的非常担心住宿问题。”

可见,通往贝伦的道路并不平坦。

本文首发于对话地球网站。

■ 姚喆是绿色和平东亚分部的全球政策顾问,她紧密跟踪气候变化和生物多样性领域的国际谈判与合作。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号